Von der Abgründigkeit der Hirnforschung

von Daniel Brandt (Winterthur) gekürzte Fassung, vollständig unter: http://www.jp.philo.at/texte/BrandtD1.pdf

*das; griechisch; „Gedankending“, das Gedachte, nur geistig Erfassbare; Gegensatz: Phänomen(on), das mit den Sinnen Fassbare.

Das Problem – im Grunde nichts Neues? In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts schrieb der Zoologe Karl Vogt in seinen Physiologischen Briefen: „Die Gedanken stehen in dem selben Verhältnis zu dem Gehirn wie die Galle zur Leber oder der Urin zu den Nieren“

Diesen starken Worten wurde damals ebenso vehement – interessanterweise von einem anderen Naturforscher – widersprochen: „Durch keine zu ersinnende Anordnung oder Bewegung materieller Teilchen … lässt sich eine Brücke ins Reich des Bewusstseins schlagen. … Die neben den materiellen im Gehirn einhergehenden geistigen Vorgänge entbehren … für unseren Verstand des zureichenden Grundes. … nicht allein bei dem heutigen Stand unserer Kenntnis [ist] das Bewusstsein aus seinen materiellen Bedingungen nicht erklärbar … sondern [wird] auch … der Natur der Dinge nach aus diesen Bedingungen nie erklärbar sein.“

Derartige Kontroversen zwischen Wissenschaftlern, die alle seelisch-geistigen Entitäten – und das bedeutet: letztlich die gesamte soziale und kulturelle Realität – als emergentes oder Epiphänomen von neuronalen Strukturen und Prozessen zu beschreiben versuchen, und Denkern, welche sich bemühen, die von neurobiologischen Erkenntnissen abgeleiteten „frechen und das Feld der Vernunft verengenden Behauptungen des Materialismus, Naturalismus und Fatalismus aufzuheben“. Die aktuelle Diskussion erhitzt sich insbesondere an den Thesen verschiedener Hirnforscher, die dem Menschen seine Freiheit – genauer: seine Willensfreiheit – absprechen und somit die Grundlagen des Rechts unterminieren, indem sie Begriffe wie Schuld und Verantwortung als unhaltbar erscheinen lassen.

Was macht die Hirnforschung?

Gegenstand der Hirnforschung ist das Gehirn. Die Erforschung des Gehirns liefert Erkenntnisse darüber – Wo – d.h. in welchen Hirnarealen – Wann – d.h. in Zusammenhang mit welchem mentalen Ereignis – Wie – d.h. in Form welcher elektrischen Entladungsmuster neurale Aktivität zu beobachten ist. Auf der Mikroebene werden die molekularen und zellulären Strukturen und Prozesse untersucht, die im Nervengewebe und in den verschiedenen Regionen des Gehirns vorzufinden sind. Auf der Makroebene wird untersucht, wie Nervenzellen miteinander verbunden bzw. zu strukturellen und funktionalen Einheiten organisiert sind und welche Funktionen den identifizierten Zellverbänden zugeordnet werden können. Das heißt, es geht um die Aufklärung der kleinsten neurohistologischen, -zytologischen und -molekularen Einheiten, der systemisch-funktionalen Organisation dieser Elemente zu höheren neuralen Systemen und der in diesen ablaufenden Prozesse. Erkenntnisse Die von den Neurowissenschaften gelieferten Einsichten können zum einen im Blick auf den physiologisch-funktionalen Aspekt, zum anderen unter einem morphologischen und anatomischtopographischen Gesichtspunkt betrachtet werden. Auf der funktionalen Ebene lassen sich die folgenden wesentlichen Erkenntnisse anführen: Das Grundprinzip neurophysiologischer Aktivität hinsichtlich ihrer informationsverarbeitenden Funktion besteht in der elektrischen Erregungsleitung von einer Nervenzelle zur nächsten, die einem binären Schema folgt (Erregung wird fortgeleitet / Erregung wird nicht fortgeleitet). Das heißt, der Umstand, ob eine Erregung weitergeleitet wird oder nicht, stellt das ‚elementare Ereignis‘, das Grundelement bzw. die kleinste funktionale Einheit jeglicher neuronalen Informationsverarbeitung dar. Die Relevanz von Information – die Reizintensität – wird durch die Erregungsfrequenz codiert. Information selbst – die Qualität eines Reizes – ist jedoch nicht im elektrischen Impuls oder der Erregungsfrequenz bzw. der Form des weitergeleiteten Signals enthalten, sondern wird von der neuronalen Bahn bestimmt, über die das Signal fortgeleitet wird („Labeled Line Codierung„). Die Informationsqualität – der ‚mentale Gehalt‘ – soll durch das Muster synchroner Erregungen, die über bestimmte Neuronen fortgeleitet werden, repräsentiert sein. Wiederholte synchrone Erregung von Nervenzellen führt zur dauerhaften Verknüpfung dieser gleichzeitig erregten Neurone durch die Ausbildung von Synapsen („Cells that fire together, wire together!). Die den zeitlichen Erregungsmustern folgende Zusammenschaltung von Nervenzellen führt zur Ausbildung einer bestimmten neuronalen Netzwerkstruktur, die sich aufgrund von Änderungen der Erregungsmuster – d.h. durch neue Erfahrungen, Üben, Lernen etc. – immer wieder verändern kann (‚Plastizität‘ des Gehirns). Die Funktionalität neuraler Systeme entsteht nicht – wie die häufig bemühte Analogie zu informationsverarbeitenden Maschinen fälschlicherweise nahe legt – durch das Zusammenspiel eines Programms (‚Software‘) auf der einen Seite und einer programmverarbeitenden materiellen Struktur (‚Hardware‘) auf der anderen Seite. Sondern: die Architektur der Verschaltung von Nervenzellen, also die Struktur des neuronalen Netzes ist das Programm, das die Funktionen des Nervensystems als solches repräsentiert.

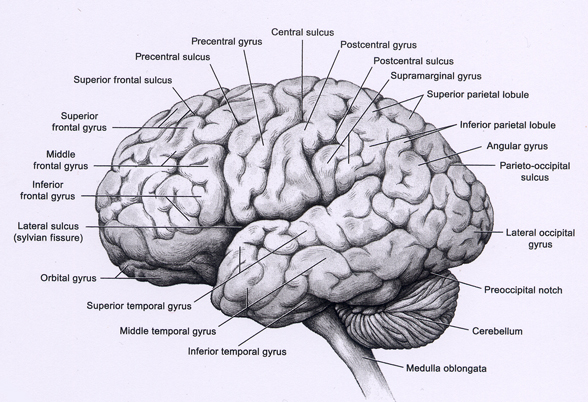

An diesem Punkt, nämlich der Verbindung neurophysiologischer Prozesse mit korrespondierenden neuralen Strukturen hinsichtlich der ihnen zuordenbaren ‚höheren‘ Funktionen, kommt der zweite oben genannte Aspekt – der morphologisch-anatomisch-topographische Gesichtspunkt – ins Spiel: Das Zentralnervensystem (d.h. Gehirn und Rückenmark) des erwachsenen Menschen lässt sich in sieben anatomische Regionen untergliedern, die von caudal nach rostral in folgender Reihenfolge angeordnet sind: 1) Rückenmark, 2) Medulla oblangata (verlängertes Mark), 3) Pons (Brücke), 4) Cerebellum (Kleinhirn), 5) Mesencephalon (Mittelhirn), 6) Diencephalon (Zwischenhirn) und 7) Telencephalon (End- oder Großhirn). Die cerebralen Hemisphären des Telencephalons (‚Großhirnhälften‘) bilden die größte Region des Gehirns. Sie stellen den Ort der neuralen Repräsentation mentaler Phänomene dar, d.h. in ihnen wird das materielle Korrelat von Bewusstsein und Sprache, von Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln verortet. Sie bestehen aus dem Cortex cerebri (Großhirnrinde), der darunter liegenden ‚weißen Substanz‘ – die myelinisierte Axone (Nerverfasern) und Gliazellen enthält – sowie drei Nuclei (Ansammlungen funktionell verknüpfter Neuronen), nämlich den Basalganglien, dem Hippocampus und der Amygdala (Mandelkern). Die Großhirnrinde, die als der „‚Hauptsitz‘ kognitiver Leistungen“10 betrachtet wird, lässt sich topographisch in vier Lappen (Frontal-, Parietal-, Temporal- und Okzipitallappen) einteilen.

Der morphologische Bau ist größtenteils homogen und besteht in der sechsschichtigen Gewebestruktur des sogenannten Isocortex. Funktional gliedert sich der Cortex in sensorische, motorische, kognitive und limbische Areale, die wiederum je nach Verarbeitungsniveau in primäre, sekundäre oder assoziative Cortices eingeteilt werden. D.h. man geht von drei wesentlichen funktionalen Verarbeitungsstufen aus: 1) Reizempfang und Erregungssendung (primär), 2) Reizleitung und -verknüpfung, was als elementare ’neurale Information‘ angesehen wird (sekundär) und 3) Integration (Assoziation) neuraler Information zu kognitiv-emotional-exekutiven Prozessen (Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Handeln,…). Die topographische Analyse der Repräsentation mentaler Funktionen in den verschiedenen Cortexarealen ermöglicht schließlich die Erstellung sogenannter corticaler Karten wie z.B. die bekannten senso-motorischen ‚Homunculi‘.

Um schließlich „die Aufgabe der Neurowissenschaften,… Verhaltensweisen anhand von Gehirnaktivitäten zu erklären“, lösen zu können, geht man in der Hirnforschung davon aus, „dass sich alle geistigen Funktionen in Unterfunktionen zerlegen lassen.“ Man meint, die als „kontinuierlich und unteilbar“ erlebten geistigen Prozesse setzten sich „in Wirklichkeit … aus mehreren unabhängigen informationsverarbeitenden Schritten zusammen“. Ein einzelner kognitiver Vorgang, wie z.B. das Wahrnehmen eines Gegenstandes, ergibt sich nach dieser Annahme aus der – dem jeweiligen Gegenstand entsprechenden – Kombination von „elementaren Operationen“, die als elektrische Erregung bestimmter Neurone die Umsetzung der von den jeweiligen Sinnesorganen ‚empfangenen‘ Reize darstellen. Ziel der Zerlegung komplexer kognitiv-emotionaler Prozesse in elementare Operationen ist es, den materiellen Ort der Durchführung dieser singulären Operationen im ’neuralen Substrat‘ identifizieren und die Verknüpfung mehrerer Operationen bzw. Hirnareale nachvollziehen zu können; denn man geht davon aus, dass „die seriellen und parallelen Verknüpfungen verschiedener Gehirnregionen“ die mentalen Funktionen entstehen lassen. Von der Identifizierung neuronaler Basisoperationen und der Aufklärung der raum-zeitlichen Integration dieser Operationen sowie der den neuralen Verschaltungs- und Erregungsmustern zugrunde liegenden Prinzipien – dem so genannten ’neuronalen Code‘ – erhofft man sich eine Erklärung geistiger Phänomene.

Die höchsten ‚Leistungen‘, die dem Gehirn (bzw. dem Cortex cerebri) zugeschrieben werden, sind kohärente Wahrnehmung, koordiniertes Handeln und das diese Akte begleitende Bewusstsein – also Selbstreflexivität –, wodurch sie zu Bewusstseinsakten werden. Da sich im Gehirn jedoch keine „pyramidale Organisation mit einem Konvergenzzentrum an der Spitze“ finden lässt, dem sich die ‚Funktion‘ von Bewusstsein zuordnen ließe, sondern das Nervensystem vielmehr ein „hoch distributiv und parallel organisiertes System“ darstellt, werden die genannten Bewusstseinsakte „als emergente Qualitäten oder Leistungen eines Selbstorganisationsprozesses verstanden …, der alle diese eng vernetzten Zentren gleichermaßen einbezieht.“ „Ziel der kognitiven Neurowissenschaft ist es, mit zellbiologischen Begriffen alle [sic!] klassischen philosophischen und psychologischen Fragen zu den geistigen Funktionen zu untersuchen.“ Es geht ihr darum aufzuzeigen, „wie die neurobiologische Erforschung des Verhaltens die Kluft zwischen Molekülen und menschlichem Geist überspannt – wie die Moleküle, welche die Aktivität der Nervenzellen steuern, mit hochkomplexen geistigen Prozessen in Beziehung stehen“, womit ein wesentlicher Beitrag geleistet werden soll „zum Verständnis dessen, was uns Menschen zu dem macht, was wir sind.“ Man sieht sich demzufolge in der Lage, „die Fusion der Psychologie beziehungsweise Verhaltensforschung – der ‚Wissenschaft des Geistes‘ – mit den Neurowissenschaften (der ‚Hirnforschung‘)“ zu vollziehen.

Diese Verschmelzung der bis anhin kategorial getrennten Wissensbereiche von Geist und Natur soll geleistet werden ausgehend von „dem zentralen Grundsatz, dass das, was wir gemeinhin Geist nennen, nichts anderes ist als eine Reihe von Funktionen, die vom Gehirn ausgeführt werden.“

Eine weniger radikale reduktionistisch-naturalistische Ansicht scheint Wolf Singer zu vertreten, der feststellt, dass „die Neurobiologie alleine überfordert ist bei der Erklärung von Bewusstsein“ und meint: „Was Not tut ist eine Weitung des wissenschaftlichen Ansatzes, der Versuch, die Grenzen bisheriger Beschreibungssysteme zu überschreiten und diese ineinander zu überführen.“Doch auch Singer geht letztlich vom Primat der Hirnforschung aus, denn: „Schließlich sind die Forschungsgegenstände der traditionellen Geisteswissenschaften, aber auch die der kulturanthropologischen, kulturhistorischen und psychologischen Forschung ausschließlich Erzeugnisse menschlicher Gehirne.“18 Dieser apodiktisch geäußerten Feststellung lässt Singer die Warnung folgen: „Sollten die traditionellen geisteswissenschaftlichen Disziplinen sich als unfähig erweisen, diesen Paradigmenwechsel zu vollziehen, dann muss damit gerechnet werden, dass dieses attraktive Forschungsfeld ‚von unten herauf‘ besetzt wird. Anzeichen dafür, dass Neuro- und Kognitionswissenschaften in traditionell von Geisteswissenschaften verwaltete Gebiete eindringen, mehren sich.“19 Seine eigentliche Brisanz erhält der geforderte Paradigmenwechsel dadurch, dass es sich dabei nicht nur um einen ideengeschichtlichen Wandel handelt, sondern auch ein realhistorischer Prozess in Gang kommt, der das Schicksal des Menschen – sowohl als Individuum wie im sozialen Miteinander – bestimmt. Denn: „Zwischen … dem wissenschaftstheoretischen Reduktionismus und der technologischen Utopie der Machbarkeit des Menschen besteht ein Wechselverhältnis … Die Naturalisierung des Geistes (Kandel et al.).

Ausgehend von dem oben dargestellten Anspruch der Neurowissenschaften zu erklären, „was uns Menschen zu dem macht, was wir sind“, indem sie mit „zellbiologischen Begriffen … alle klassischen philosophischen und psychologischen Fragen“ einer naturalistischen Beantwortung zuführt, soll im Folgenden untersucht werden, inwieweit dieser Anspruch einlösbar ist und welche Konsequenzen sich aus der Naturalisierung menschlicher Selbstbeschreibung ergeben.

„Was ist der Mensch?“

– so lautet die berühmte Frage, in welcher Kant die drei Grundfragen der Philosophie – Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? – zusammenführt. Jeder dieser Fragen ordnet Kant eine philosophische Disziplin zu – Metaphysik, Moral, Religion und Anthropologie; er fügt jedoch hinzu, dass „sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen“ und man daher „im Grunde … alles dieses zur Anthropologie rechnen“22 könne. Das heißt, die Frage nach dem Menschen – und das sich aus ihrer Beantwortung ergebende Menschenbild – stellt kein bloßes Sonderthema neben beliebigen anderen Gegenständen unseres Interesses dar, sondern ist vielmehr ein übergeordnetes Leitthema, das in jedem menschlichen Tun implizit anwesend ist, auch wenn es als solches nicht eigens artikuliert wird. Unser tägliches Handeln, die Gestaltung unserer sozialen Beziehungen und unsere Vorstellungen vom guten Leben und von der gerechten Gesellschaft sind geprägt von anthropologischen Prämissen: „Als was wir uns verstehen, wie wir den Menschen verstehen, ist … bestimmend für die Art und Weise, wie wir überhaupt denken und Wirklichkeit auffassen“.23 Woher stammen aber die anthropologischen Prämissen – wie kommen wir zu unseren Vorstellungen von uns selbst und zu einem Menschenbild? Welches sind die Methoden menschlicher Selbsterforschung und inwieweit kann Anthropologie ihren Gegenstand adäquat erfassen? Wie verlässlich ist die Kenntnis, die wir von uns selber zu besitzen meinen? Überlegungen dieser Art gehören in den Problembereich der ersten philosophischen Grundfrage, deren Entfaltung für Kant wissenschaftliche Metaphysik darstellt und die als Leitfaden der folgenden Diskussion neurologischer Antwortversuche dienen soll. Was kann ich wissen – was weiß das Gehirn? Die Frage nach dem erkenntnistheoretischen Status von Forschungsergebnissen betrifft im Grundsatz nicht nur die Hirnforschung, sondern jede wissenschaftliche Disziplin, die das Ziel verfolgt, Wissen zu gewinnen über die Welt bzw. den Teil der Welt, der zum Gegenstandsbereich der jeweiligen Wissenschaft gemacht wurde. Die grundsätzliche Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Erwerbs von wahrem Wissen wird jedoch – im Interesse des zügigen Fortschreitens der Welterklärung – von den modernen Wissenschaften ausgeklammert.

Die Frage nach der Wahrheitsfähigkeit menschlicher Erkenntnis war seit jeher die Domäne der Philosophie, denn das Eigentümliche jeden philosophischen Fragens ist, dass der Fragende stets mit in Frage steht– und damit auch die Möglichkeit seines Antwortens. Naturwissenschaftliches Fragen und Forschen hingegen fragt üblicherweise nicht nach den Bedingungen der Möglichkeit seines Tuns, sondern blendet epistemische Zweifel aus, indem es sich auf ein Schema des Fragens, ein Denkmodell bzw. eine Methodik festlegt und den innerhalb dieses Schemas erreichten Erklärungserfolgen Wahrheit zuspricht, wenn sie richtig im Sinne von interner Konsistenz sind. Im Falle der Hirnforschung kehrt das erkenntnistheoretische Problem der Wahrheitsbedingungen jedoch mit ähnlicher Persistenz wieder wie im philosophischen Diskurs; denn auch für den Neurowissenschaftler scheint zuzutreffen, dass Forscher und Erforschtes, Frager und Erfragtes zusammenfallen, insofern es um die Erklärung mentaler Phänomene geht, die auch der Hirnforscher als je eigene erlebt und deren neurologische Erforschung nur in Bezug auf diese Jemeinigkeit Sinn macht. Wolf Singer spricht von einem „epistemischen Caveat„, welches daraus resultiert, dass „Explanandum und Explanans eins sind. Das Erklärende, unser Gehirn, setzt seine eigenen kognitiven Werkzeuge ein, um sich selbst zu begreifen, und wir wissen nicht, ob dieser Versuch gelingen kann.“26 Diese Aussage sollte man genauer betrachten: Singer scheint sich das Problem vom Leib halten zu wollen, indem er nicht von sich selbst – einem hirnhabenden Menschen –, sondern vom Gehirn spricht, das den Versuch unternimmt, sich zu begreifen, wohingegen er („wir“) nur wie ein unbeteiligter Dritter abwartet, ob dem Gehirn sein Versuch der Selbsterkenntnis gelingen mag und jenes dann vielleicht auch noch die Güte hat, ihn (uns) an seinem von sich erworbenen Wissen teilhaben zu lassen. Es stellt sich hierbei freilich die Frage, wer denn nun das Subjekt der Erkenntnis ist – ich oder mein Gehirn?

Das Gehirn als Subjekt?

Aus der Perspektive der Neurowissenschaft stellt ‚das Ich‘ ebenso wie die Welt, die das Ich als seine Welt erlebt, ein Konstrukt des Gehirns dar, welches das Gehirn erschafft, damit es „diejenigen komplexen Leistungen vollbringen [kann], die es vollbringt.“ 24 Stelle ich die Frage ‚Was ist der Mensch?‘, so bin ich von dieser Frage und ihrer Beantwortung unmittelbar mitbetroffen. Philosophische Begriffe sind insofern „Inbegriffe, in denen immer das Ganze gefragt ist, und Inbegriffe, die immer den Begreifenden mit in das Fragen einbegreifen.“ (Heidegger 1992) „Das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind wir selbst. Das Sein dieses Seienden ist je meines.“ (Heidegger 2001)

Die Sprechweise vom Gehirn als Subjekt des Geschehens findet sich an vielen Stellen in den Veröffentlichungen von Hirnforschern: „Das Gehirn entscheidet…“, übernimmt „die Initiative“, es „bildet ständig Hypothesen“ und ist sogar in der Lage, „eine Theorie des Geistes zu erstellen“ (Singer 2002). Im Rahmen seiner Erörterungen zur frühkindlichen Entwicklung des Menschen formuliert Gerhard Roth mit kabarettistischer Brillanz, „dass das menschliche Gehirn über eine erhebliche Toleranz hinsichtlich des erforderlichen Ausmaßes an Bindung und Betreuung verfügt.“ (Roth 2003). „Die Wirklichkeit und ihr Ich sind Konstruktionen, welche das Gehirn in die Lage versetzen, komplexe Informationen zu verarbeiten, neue, unbekannte Situationen zu meistern und langfristige Handlungsplanung zu betreiben.“(Roth) Diese Aussage weist eine eigentümliche Zirkelstruktur auf: Leistungen des Ichs – die wir traditionell und intuitiv uns selbst zurechnen (Informationsverarbeitung, Situationsmeisterung, Handlungsplanung) –, werden unvermittelt dem Gehirn zugeschrieben, das jedoch, um diese komplexen Leistungen zu vollbringen, ein Ich konstruieren muss sowie eine Welt, in der diese ‚IchLeistungen‘ als solche überhaupt erst möglich sind und verwirklicht werden können. Das Ganze ist also eine leere Tautologie, die nicht mehr besagt als: Ohne Ich kein Ich, ohne Wirklichkeit keine Wirklichkeit. Wo liegt jedoch das eigentliche epistemische Problem der Hirnforschung, wenn sie die Welt und das darin vorkommende Ich als Konstruktionen des Gehirns zu beschreiben versucht? Roth fragt sich berechtigterweise: „Welchen Wahrheitsanspruch haben … wissenschaftliche Aussagen von Hirnforschern über die Funktionsweise und die Leistungen des Gehirns, wenn diese von den Konstruktions- und Funktionsbedingungen des Gehirns selbst abhängen? Ist meine Theorie genauso ein subjektives Konstrukt wie alles andere?“ (Roth) Wenn „die geistigen oder kognitiven Zustände physikalische Zustände sind“, wenn alles, was ein Mensch wahrnehmen, fühlen oder denken kann, eine Funktion von Hirnprozessen und somit bloßer neuraler Schein ist, so gilt dies auch für die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse selbst, denn auch diese sind „kognitive Zustände“ und als solche Phänomene des neuralen Konstrukts ‚Welt‘. Das heißt, der Forschungsgegenstand Gehirn und die beobachteten neuronalen Prozesse sind selbst ein „subjektives Konstrukt wie alles andere“.

Wiederum taucht die Frage auf: Was ist hier das Subjekt dieser Erkenntnis, das Zugrundeliegende der Konstruktion – was ist der Grund von allem?!

Der Begriff des Subjekts leitet sich vom lat. subiectum (‚das Unterlegte‘, ‚das Darunterliegende‘) bzw. subicere (‚unterlegen‘) ab und ist die Übersetzung des griech. ὑποκείµενον (‚das Zugrundeliegende‘). Die grammatikalische Funktion des Subjekts als Gegenstand einer Aussage bezeichnet die logische Instanz, auf die sich das Ausgesagte bezieht. Daneben hat der Begriff eine ontologische Bedeutung und verweist auf das Sein oder ein Seiendes als Träger von Qualitäten oder Attributen (ähnlich ‚Substanz‘). So lässt sich begriffsgeschichtlich verstehen, dass Bewusstsein als Träger von Bewusstseinszuständen zum Subjekt werden konnte, was nunmehr die Einheit des Bewusstseins, d.h. das allem Gefühl, aller Wahrnehmung, allem Denken und Wollen Zugrundeliegende, bezeichnet und meist synonym mit Begriffen wie ‚das Ich‘ oder ‚das Selbst‘ gebraucht wird. Dieser moderne Sprachgebrauch setzte sich im 17. Jahrhundert allmählich durch. „Alle Ontologie, mag sie über ein noch so reiches und festverklammertes Kategoriensystem verfügen, bleibt im Grunde blind und eine Verkehrung ihrer eigensten Absicht, wenn sie nicht zuvor den Sinn von Sein zureichend geklärt und diese Klärung als ihre Fundamentalaufgabe begriffen hat.“ (Heidegger 2001). Die Frage nach dem Sein, die als Ontologie das Wesen der Philosophie bestimmte, fand ihre Vollendung in der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie, die das bewusste Sein, das transzendentale ästhetisch-logische Subjekt zum Fundament der gewordenen und werdenden Welt bzw. zur allem zugrunde liegenden Struktur machte. Diese Entwicklung begann mit Descartes‚ cogito ergo sum und gipfelte in Hegels so genanntem Logizismus oder Panlogismus – denn Hegel hatte selbst das dem transzendentalen Subjekt Transzendente, das Ding an sich Kants, als logische Kategorie im philosophischen System situiert und damit seiner numinosen Jenseitigkeit entkleidet. Sein war Moment von Bewusstsein geworden. Erst durch diese die Neuzeit begründende geistesgeschichtliche Wende des Denkens wurde die moderne Wissenschaft möglich, deren Interesse sich nicht mehr mittels freier Beobachtung auf das richtet, was sich von sich her zeigt (φαίνοµαι) wie die antike ἐπιστήµη oder um das richtige Verstehen des maßgebendes Wortes bemüht ist wie die mittelalterliche doctrína, sondern die der Wirklichkeit vor Beginn jedweder Beobachtung ein Gesetz – das Naturgesetz – zu Grunde legt und eine Bedingung konstruiert (Hypothese), nach welcher das zu Erkennende im voraus berechenbar gemacht werden kann. D.h. es vollzieht sich eine vorgreifende Vorstellung der Bedingungen, unter denen etwas als wirklich gelten soll. Ein solches nomothetisches Wissenschaftsverständnis, das die Welt als einen gesetzmäßigen Wirkungszusammenhang auffasst, konnte nur auf dem Boden der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie entstehen, denn die Naturgesetze, unter deren Bedingungen Wirklichkeit subsumiert wird, sind geistige Entitäten, die in der natürlichen Wirklichkeit selbst nicht vorkommen. Niemand kann ein Naturgesetz sehen, wir können es nur denken. Kant stellte fest: „Natur ist das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist.“ Und weiterhin: „Der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.“ Auch die Hirnforschung – die sich insofern als naturwissenschaftliche Vollendung der Bewusstseinsphilosophie auffassen ließe – untersteht dem Dogma der Naturgesetzlichkeit alles wirklich Seienden. Wenn Roth meint, dass „Bewusstsein … unabweislich ein makrophysikalischer Prozess [ist], sonst wäre es mit den gängigen neurobiologischen Registriermethoden gar nicht Kants Vorschlag, bei der Begründung menschlicher Erkenntnis nicht länger vom Seinscharakter des Objekts, sondern von den Bedingungen des Subjekts auszugehen, wird als Revolution der Wissenschaft, als ‚kopernikanische Wende‘ des Denkens verstanden. Kant selbst verglich seinen Ansatz mit „den ersten Gedanken des Kopernikus … der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.“ Analog solle man in der Metaphysik, „was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen“: „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen … gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte.

Roth räumt selbst an anderer Stelle ein, dass es möglich sei, dass die „Aussagen von Hirnforschern über die Funktionsweise und die Leistungen des Gehirns … genauso ein subjektives Konstrukt wie alles andere [sind]“ (s. oben). Die offene Frage ist jedoch immer noch, wer oder was das konstruierende Subjekt ist. Das transzendentale Ich der Bewusstseinsphilosophie, der Mensch selbst, der in der Neuzeit „zur Bezugsmitte des Seienden“wurde, ist es für Roth jedenfalls nicht, da er der Meinung ist: „Die Wirklichkeit ist nicht ein Konstrukt meines Ich, denn ich bin selbst ein Konstrukt.“Das Gehirn, das er als Hirnforscher untersucht, scheidet als Konstrukteur der Welt allerdings auch aus, denn dieses ist – insofern es wirklich ist – ein Konstrukt „wie alles andere“. Der Hirnforschung entschwindet so ihr eigener ‚Grund und Boden‘ im Schein ihrer Postulate, den grundlosen – unbegründeten und unergründlichen – Konstruktionen eines konstruierten Gehirns, von dem niemand weiß, wer es konstruiert hat. Um dieser Notlage zu entrinnen, postuliert Roth eine Zwei-Welten-Theorie, indem er erstens eine „bewusstseinsunabhängige oder transphänomenale Welt“ definiert, die er als „Realität“ bezeichnet und der er dann, zweitens, die „phänomenale Welt“ als „Wirklichkeit“ gegenüberstellt: „Wir sind damit zu einer Aufteilung der Welt in Realität und Wirklichkeit, in phänomenale und transphänomenale Welt, Bewusstseinswelt und bewusstseinsjenseitige Welt gelangt.“ Und damit erscheint plötzlich alles ganz einfach: „Mit der Unterscheidung von Realität und Wirklichkeit lassen sich innerhalb der Wirklichkeit … viele Dinge befriedigend erklären … Die Wirklichkeit wird in der Realität durch das reale Gehirn [sic!] hervorgebracht.“ Es bleibt aber immer noch die Frage: „Was aber ist mit meinem Gehirn, das ich ja ebenfalls anschauen kann, zum Beispiel mithilfe eines Computertomographen?“, die Roth so beantwortet: „Wie alles, was ich wahrnehme, ist auch dieser Sinneseindruck ein Konstrukt des Gehirns. Das Gehirn erzeugt also ein Konstrukt von sich selbst. … Das bedeutet aber, dass dieses Gehirn, das ich betrachte und als meines identifiziere, nicht dasjenige Gehirn sein kann, welches mein Wahrnehmungsbild von diesem Gehirn hervorbringt. Würde ich beide Gehirne miteinander identifizieren, so käme ich zu der Schlussfolgerung, dass mein Gehirn sich als echte Teilmenge enthält. … Um derartige absurde Schlussfolgerungen zu vermeiden, müssen wir zwischen einem realen Gehirn, welches die Wirklichkeit hervorbringt, und dem wirklichen Gehirn, unterscheiden. … Dasjenige Gehirn, das mich hervorbringt, ist mir selbst unzugänglich, genauso wie der reale Körper, in dem es steckt, und die reale Welt, in welcher der Körper lebt.

Philosophie untersucht die logischen Bedingungen der Welt, d.h. sie erfasst Wirklichkeit unter dem Gesichtspunkt ihrer Denkbarkeit, wohingegen die Neurowissenschaft Welt unter das subsumiert, was der Fall ist (Wittgenstein). Die logischen Bedingungen schließen die physischen ein, während eine Umkehrung dieser Aussage nicht möglich ist. Angesichts der generellen antimetaphysischen Ausrichtung der Hirnforschung, die keine dualistischen Betrachtungsweisen erlaubt, erstaunt es sehr, mit welcher Naivität Roth hier schlichteste Metaphysik betreibt. Das was Roth als ‚reales Gehirn‘ bezeichnet, meint in der Sache dasselbe wie Kants ‚Ding an sich‘ – das Noumenon, von dem wir nichts wissen können, da es jenseits unserer Erfahrungsmöglichkeiten liegt, von dem aber zu glauben sei, dass es die Welt der Phänomena in irgendeiner abgründig-geheimnisvollen Weise verursacht. Nur – woher nimmt Roth die Legitimation, jenen noumenalen Bereich, den unerkennbaren, der menschlichen Erfahrung transzendenten Ab- und Urgrund des Daseins, als Gehirn zu bezeichnen? Mit welchem Recht werden die großen Begriffe – Gott, das Eine, Absolute, das Seyn und das Nichts –, entlang deren Entfaltung über Jahrhunderte dem Geheimnis des Daseins nachgedacht wurde, gestrichen und durch die Reduktion auf ein Körperorgan ersetzt? Diese unvermittelte naturalistische Verkürzung der metaphysischen Grundfrage – „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“– bleibt völlig unbegründet. Alles was Roth seinen metaphysischen Spekulationen anfügen kann, ist die bescheidene Bemerkung: „Die Wirklichkeit ist die einzige Welt, die uns zur Verfügung steht. … Was die Hirnforschung tut, ist das, was Wissenschaft als Teil der Wirklichkeit überhaupt tun kann, nämlich die Phänomene der Wirklichkeit untersuchen und sie so deuten, dass sie in der Wirklichkeit Sinn machen.“ Denn – so der Hirnforscher Wolf Singer – solche „Weltmodelle … [können] mit bekannten Verfahren weder durch Nachdenken noch durch Experimentieren bewiesen oder falsifiziert werden … sie sind nicht ableitbar, müssen also geglaubt werden.“ (Singer 2004). Der Wissenschaftler jedoch darf nicht glauben, sondern muss wissen.

Es ist dies die moderne – immanenzphilosophische – Abwandlung der Denkfigur Platons, der die wahre Wirklichkeit, welcher allein Sein (οὐςία) zugesprochen werden kann – das ‚immer Seiende‘ (το ὀν ἀεί) – im überhimmlischen (ὑπερουράιος τόπος) – ‚hinterweltlichen‘ (Nietzsche) – Reich der Ideen verortete, an dem die Erscheinungswelt – das immer Werdende (το γιγνόµενον ἀεί) – teilhat (µέθεξις), indem die Ideen (εἶδος) als Urund Vorbilder (παράδειγµα) anwesend und gegenwärtig (παρουςία) werden – als Abbilder (εἰκών) erscheinen (φαίνοµαι) und verschwinden – entstehen und vergehen (γίγνεσθαι). Für Kant hat es jedoch nicht einmal Sinn, überhaupt nach der Wirklichkeit von ‚Dingen an sich‘ zu fragen, denn da wir von ihnen nichts wissen können, sind sie nur Ausdruck unserer Beschränkung und können uns davor bewahren, menschliche Erkenntnis für absolut zu halten. Die Begrenzung des Wissens durch die Kritik soll zugleich dem Glauben seinen genuinen Platz zuweisen. Gott und Welt, Freiheit und Seele werden nunmehr als ‚reine Verstandesbegriffe‘ gedeutet, die nichts Gegenständliches bezeichnen, für die begriffliche Selbstbestimmung des Menschen aber unerlässlich sind. Die Neurowissenschaften hingegen „postulieren, dass nichts als das Gehirn vorhanden ist.“ (Northoff 2004.) Da dieses Postulat aber – wie Kants Noumena – keiner empirischen Überprüfung zugänglich ist, kann es nur Gegenstand eines Glaubens sein!

Denn jede Beschreibung, insofern sie verstanden werden kann, ist bereits eine Sinngestalt. Als Fazit der Überlegungen zum epistemischen Status neurowissenschaftlicher Erkenntnis lässt sich festhalten, dass diese den Bannkreis der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie nicht überschreitet, insofern die Hirnforschung als Naturwissenschaft auf dem durch die cartesianisch-kantische Immanenzphilosophie begründeten Denken und einem entsprechenden Wissenschaftsverständnis beruht. Der Anspruch, die Bedingungen des eigenen Forschens – das transzendentale logisch- ästhetische Subjekt – durch Übersetzung in naturalistische Begrifflichkeiten auf eine empirischmaterielle Basis zu reduzieren und so in das neurowissenschaftliche Beschreibungssystem hereinzuholen, kann nicht eingelöst werden. Da, wie Roth richtig bemerkt, die „Wirklichkeit … die einzige Welt [ist], die uns zur Verfügung steht“, unsere Wirklichkeit aber (mindestens) zwei Sphären umfasst – Materielles und Ideelles, Körperliches und Geistiges, Leibliches und Seelisches, Reales und Imaginäres –, soll im Folgenden aus wissenschaftlicher Binnenperspektive der Frage nachgegangen werden, in welcher Beziehung das (‚wirkliche‘) Gehirn und mentale Phänomene wie Geist, Bewusstsein, Wahrnehmung und Denken stehen. Das Bindungsproblem Das sogenannte Bindungsproblem – die Frage, in welcher Weise neurale, also physische Strukturen und Prozesse mentale Vorgänge wie Wahrnehmen, Fühlen und Denken repräsentieren bzw. wie „Wissen über die Welt in das Gehirn gelangt“ – stellt für die Neurowissenschaften die größte Herausforderung dar. Die dabei „wohl schwierigste der Fragen“ ist die, „ob wir innerhalb neurobiologischer Beschreibungssysteme angeben können, wie unsere Selbstkonzepte entstehen, unser Ichbewusstsein und unsere Erfahrung, ein autonomes Agens zu sein, das frei ist zu entscheiden.“Wie bereits erwähnt wurde, können die Neurowissenschaftler im Gehirn kein Ich identifizieren. In der Organisation der Hirnstrukturen lässt sich kein „Konvergenzzentrum an der Spitze“ finden, dem die ‚Ich-Funktion‘ des Bewusstseins zugeordnet werden könnte, sondern die Großhirnrinde – das „neurale Substrat“ von Bewusstsein – stellt sich vielmehr als ein „hoch distributiv und parallel organisiertes System“dar, dessen Elemente strukturell homogen sind und alle „die gleichen Basisoperationen ausführen“. Daher werden Bewusstseinsakte aus neurowissenschaftlicher Sicht „als emergente Qualitäten oder Leistungen eines Selbstorganisationsprozesses verstanden …, der alle diese eng vernetzten Zentren gleichermaßen einbezieht.“

Dieses Problem bezeichnet der Sache nach die erkenntnistheoretische Grundfrage und lautet in geisteswissenschaftlicher Sprache: Wie wird etwas Gegenstand der Erfahrung, wie können die Dinge in unser Bewusstsein treten, wie kommen wir zum Begriff einer Sache und die Sachen zur Sprache? Es ist das „Rätsel des Erkennens“, welches für Wilhelm Dilthey „das größte Rätsel, welches in aller menschlichen Erkenntnis enthalten ist“ war (Dilthey 1983). Dilthey wollte vor mehr als 100 Jahren angesichts der ähnlich wie heute machtvoll erstarkenden Naturwissenschaften eine Grundlegung der Geisteswissenschaften schaffen, die diesen, ausgehend vom Begriff der inneren Erfahrung gegenüber der äußeren Erfahrung der Naturwissenschaft, ihre Eigenständigkeit sichern sollte.

Um die Frage zu beantworten, „wie sich ein so dezentral organisiertes System seiner selbst bewusst werden kann“, gelte es, diese „Selbstorganisationsprozesse zu verstehen, die aus Teilprozessen kohärente Zustände höherer Ordnung entstehen lassen.“. Hierzu drängen sich die folgenden zwei Bemerkungen auf: Erstens: Dasjenige was sich „seiner selbst bewusst“ wird, ist nicht das ‚System Großhirnrinde‘, sondern ein Mensch, der ‚ich‘ sagt und seines Daseins in der Welt gewahr wird. Wenn das Ich, das Subjekt von Bewusstseinsakten, eine Qualität sich bewusst werdender Hirnstrukturen sein sollte – warum erfahre ich nichts davon, warum sind mir meine Hirnstrukturen nicht als meine unmittelbare ureigenste Erfahrung gegeben, warum erlebe ich nicht das Feuerwerk meiner Neuronen, sondern mich und mein Weltverhältnis? Der ‚Neurophilosoph‘ Georg Northoff bezeichnet die Unfähigkeit des Menschen, sein Gehirn wahrnehmen zu können – die er allerdings als Unfähigkeit des Gehirns (!) betrachtet, „die durch sich selbst generierten mentalen Zustände in Beziehung zu sich selber zu setzen“ – als „autoepistemische Limitation“, die eine entsprechende Wissenslücke („Knowledge Gap“) bedingt. Northoff meint: „Aufgrund der ‚autoepistemischen Limitation‘ nimmt unser Gehirn … das Konzept eines Geistes an, wodurch der Ursprung mentaler Zustände geklärt werden kann.““ ‚Mentale Zustände‘ – Bewusstsein, Geist, Denken – deutet Northoff demnach als kompensatorische Funktion, die einen rätselhaften Mangel im „Design unseres Gehirns“ausgleichen soll. Warum aber unsere Gehirne derart mangelhaft ‚designed‘ – und trotzdem von der Evolution noch nicht ausgemerzt wurden, bleibt offen. Wenn Northoff nun fragt, welches „die empirischen Mechanismen [sind], die es unserem Gehirn unmöglich machen, seine eigenen neuronalen Zustände als neuronale Zustände direkt wahrzunehmen“, so übersieht er in gleicher Weise wie Roth, der den Beweis der Materialität von Bewusstsein in der physikalischen Messbarkeit der neuronalen Korrelate von Bewusstseinsakten sah, dass die ‚autoepistemische Limitation‚, die Unmöglichkeit der unmittelbaren Selbstanschauung, nicht physisch bedingt ist, sondern sich aus logischen Gründen ergibt und daher nicht empirisch zu erklären ist. Sollten neuronale Zustände als neuronale Zustände wahrgenommen werden, wären es keine neuronalen Zustände mehr, denn der Prozess des Wahrnehmens selbst ist ein mentaler Vorgang. Um neuronale Zustände als solche zu identifizieren, ist deren Vermittlung mit sich selbst durch das Medium der Erkenntnis, ist Geist notwendig. Eine rein physische Entität, wie es neuronale Zustände sind, kann von sich nichts wissen. Zweitens: Die Inhalte des Bewusstseins – die Rose, deren Anblick mich erfreut, der Schmerz, den ich fühle, die Geschichte, derer ich mich erinnere – sind keine „Zustände höherer Ordnung“ von neuronalen „Teilprozessen“ niederer Ordnung.

Hegel hatte gezeigt, dass das Denken sich nicht unmittelbar – beim Denken – zuschauen kann, sondern nur in den Spuren seines Vollzugs ‚sichtbar‘ und insofern wirklich wird. Das erste, was das Denken, wenn es beginnt, denken muss, ist, dass es ist – das Sein. Wäre Es nicht, könnte Es nicht denken. Daher ist das Sein bei Hegel die erste logische Kategorie, aus der im Vollzug des Weiterdenkens alle anderen Begriffe entspringen. Ein Nichtdenkendes hat auch keinen Begriff seines Seins – Es ist Nichts.

Das Bemühen, aus der Untersuchung von Hirnstrukturen und den darin ablaufenden elektrophysiologischen Prozessen Selbstbewusstsein und dessen Inhalte, also Sinngestalten, abzuleiten, gleicht dem Versuch, durch die physikalische Analyse eines Wortes, der Länge, Breite und Winkelverhältnisse seiner Buchstaben oder des Schallwellenmusters seines Klanges die Bedeutung des Wortes zu erschließen. Die gegenwärtig favorisierte neurowissenschaftliche Hypothese zur Entstehung von Selbstbewusstsein besagt, dass das Ich, die Funktion des ‚inneren Auges‘, gedacht wird als ein Resultat von Iteration, d.h. der wiederholten Anwendung der gleichen neuronalen Elementaroperationen auf sich selbst. Ging es bei der neurologischen Erklärung von Wahrnehmung um die Repräsentation äußerer Signale im Gehirn, so handelt es sich nun, beim Versuch, Bewusstsein in einer neurophysiologischen Beschreibung zu fassen, um die „Iteration der immer gleichen Repräsentationsprozesse“, d.h. um die Abbildung hirninterner Prozesse im Gehirn, also um „Repräsentation von Repräsentation“.

Singer (kommt) zu dem Schluss, dass sich die Frage nach dem Entstehen von Selbstbewusstsein „… nicht mehr allein innerhalb neurobiologischer Beschreibungssysteme behandeln [lässt], da diese sich ausschließlich an der naturwissenschaftlichen Analyse einzelner Gehirne orientieren …

Ein ähnliches Argument stellt das Mühlengleichnis aus Leibniz´ Monadologie dar: „Man ist gezwungen zu gestehen, dass die Wahrnehmung, und was davon abhängt, aus mechanischen Gründen, d.h. durch Figuren und Bewegungen unerklärlich ist. Stellt man sich eine Maschine vor, deren Bau Denken, Fühlen, Wahrnehmen bewirke, so wird man sie sich in denselben Verhältnissen vergrößert denken können, so dass man hineintreten könnte, wie in eine Mühle. Und dies vorausgesetzt wird man in ihrem Inneren nichts antreffen als Teile, die einander stoßen, und nie irgend etwas woraus Wahrnehmung sich erklären ließe.“ (Leibniz 1840). Inwieweit sich dieser neurologische Erklärungsversuch von Bewusstsein einer Beschreibung der dialektischen Selbstbewegung des absoluten Geistes nähert, kann hier nicht diskutiert werden. Nur soviel: Was ist „Repräsentation von Repräsentation“ anderes als Selbstreferentialität, also Geist? Wenn nicht Geist – was wäre ‚selbstreferentielle Materie‘? Leben? Was ist Leben, Materie, Geist? Die Begriffe beginnen zu fließen, so dass Hegel seine Freude hätte … Nur, wo und wie geschieht der Unterschied, der Umschlag des Einen ins Andere …?

… Selbstkonzepte hätten dann den ontologischen Status einer sozialen Realität.“. Was für eine Einsicht! – Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften scheinen ‚gerettet‘. Oder müsste man sagen: der Mensch? Ausblick Es wurde gezeigt, dass die Hirnforschung, insofern sie Bewusstsein – und damit ineins die Wirklichkeit als solche – auf neurale bzw. physische Strukturen und Prozesse zurückführt, die materialistisch-naturwissenschaftliche Übersteigerung der cartesianisch-kantischen Bewusstseinsphilosophie darstellt, dabei jedoch selbst blind bleibt für ihr metaphysischhypostasierendes Gebaren, das sich in ihrer Überzeugung zeigt, alles sei eins – nämlich Gehirn. So wie die idealistische Philosophie die Wirklichkeit auf das Subjekt bzw. dessen absoluten Begriff brachte, meint die Hirnforschung, alles Wirkliche im Gehirn zu finden. Nachdem das moderne Denken das Subjekt als „Prinzip aller Geltungen … ontologisch zum Ersten“ erhob, wurde in der Spät- bzw. Postmoderne diese absolute Stellung des Subjekts mit dem Aufweis seiner konstitutiven Endlichkeit wieder zurückgenommen. Das Misslingen des philosophischen Projekts der begrifflichen Aufhebung wirklichkeitsimmanenter Diskontinuität und der Verlust der neuzeitlichen Hoffnung auf Erlösung durch Vernunft – welche die Philosophie des späten neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts breit reflektierte – wird überwiegend als Krise des Geistes und der sich auf diesen berufenden Wissenschaften wahrgenommen. Demgegenüber sehen sich die Naturwissenschaften als empirische Sieger im Ringen um den sachgemäßen Zugang zur Wirklichkeit, wobei jedoch unthematisch bleibt und daher zumeist übersehen wird, dass jede Empirie logisch bedingt und strukturiert ist. Die Naturwissenschaften verkennen insofern ihr geistiges Fundament – die in zweieinhalb Jahrtausenden der Geistesgeschichte entstandenen Begriffssysteme –, und man müsste – angesichts des verkürzten Selbstverständnisses der empirischen Wissenschaften – meinen, die eigentliche Krise von Wissenschaft überhaupt steht noch aus. Dass Wahrheit ein wissenschaftlich irrelevanter Begriff geworden und insofern kein Maßstab mehr für die Sachhaltigkeit naturwissenschaftlicher Wirklichkeitsbeschreibung ist – sondern faktische Konsistenz und technisches Gelingen –, könnte als Symptom eines verdrängten Krisenbewusstseins spätmoderner Wissenschaften aufgefasst werden: Wissenschaft hat sich ihrer eigenen Idee, der Wahrheit, entfremdet.

Nietzsche, Freud, Heidegger, Adorno und Foucault seien nur exemplarisch als maßgebliche Denker genannt. Für die Psychologie arbeitete G. Jüttemann den Begriff der „Systemimmanenz als Ursache der Dauerkrise ‚wissenschaftlicher‘ Psychologie“ heraus. (Jüttemann 1991) Systemimmanenz meint die Fixierung einer Wissenschaft auf ein Denk- oder Forschungsmodell und daraus abgeleiteten Konzeptualisierungen in Form von geschlossenen Theorien. Dies geschieht z.B. durch Festlegung auf eine bestimmte Gegenstandsdefinition (z.B. ein Menschenbild) oder eine bestimmte Methode, deren tatsächliche Gegenstandsangemessenheit nicht mehr reflektiert und hinterfragt werden. In der Folge kommt es zur „Errichtung starrer und ‚verkürzter‘, relativ unvereinbar nebeneinander bestehender Systeme“, die ihre „Veränderungsoffenheit“ – welche ein wesentliches Kennzeichen wissenschaftlicher Forschung sein sollte – eingebüßt haben. Die Veränderungsoffenheit von Wissenschaft, die durch eine fortlaufende forschungsbegleitende Reflexion auf die Gegenstandsangemessenheit ihrer Modelle und Methoden zu sichern wäre, kann als Maß wissenschaftlicher Redlichkeit bzw. Wahrhaftigkeit angesehen werden.

Insofern Wissenschaft als menschliches Tun ihren ursprünglichen Antrieb aus den Nöten erwarb, die Menschen bedrängten, als sie sich – erstaunt und bestürzt – auf die Bühne der Welt gestellt fanden, entspricht dem Befund wissenschaftsimmanenter Selbstentfremdung auf lebensweltlicher Seite die Tatsache, dass die Kategorien des Alltags und der Tradition menschlicher Lebensführung ihre soziale Verbindlichkeit und Orientierungskraft verlieren. So wie sich Wissenschaft ihres Telos – der Idee der Wahrheit – entledigt, so scheint sie dem Menschen den Sinn menschlichen Selbstseins auszutreiben.

In Bezug auf die Hirnforschung heißt dies: Die Identifizierung dessen, was geschieht, wenn ich fühle, denke, handle, trauere, wünsche oder hoffe, mit den neuronalen Prozessen, die parallel in meinem Gehirn ablaufen, stößt das Wesentliche meines Menschseins aus. Das Verhältnis von Mensch und Welt, das nur Bestand hat durch den Bezug eines Menschen – „dies wollend fühlend vorstellende Wesen“ – auf sein Anderes, wird gesprengt. Welt ist nur Welt mit dem Menschen als weltbildendem Tier, und der Mensch kann sich nur als Mensch begreifen, indem er sich auf die Welt bezieht. Heidegger arbeitete heraus, dass Menschen immer so existieren, dass sie sich verstehend auf sich und die Wirklichkeit beziehen, dass sie ein bestimmtes Bild ihrer selbst und der Welt entwerfen. Selbsterforschung, Selbstauslegung und Selbstgestaltung sind die ausgezeichneten Weisen menschlichen Daseins. Wenn menschliches Selbstsein – Selbstverstehen und Selbstentwurf – objektivierend mit Hirnprozessen identifiziert wird, die der Erfahrung des Subjekts äußerlich sind, wird die conditio humana – der ‚Trieb‘ des Verstehens und der Prozess sinnhafter Verständigung mit sich selbst und anderen – zerstört. Der Anspruch, endgültig festzustellen, was der Mensch sei, kann nur erfüllt werden, indem die Kategorien des Menschlichen getilgt werden. E. Angehrn weist unter Bezugnahme auf Rorty darauf hin, „dass der Mensch keine wichtigere Aufgabe habe, als sich immer wieder neu zu beschreiben, wobei gleiches Gewicht der Tatsache zukommt, dass wir selbst es sind, die uns beschreiben, unseren Entwurf unserer selbst hervorbringen, wie dem Umstand, dass diese Beschreibung nicht ein für allemal abgeschlossen und fertig ist, sondern in einem Prozess der immer neu aufgenommenen Selbstverständigung stattfindet.“ Wenn hingegen dem Menschen die epistemische Autorität hinsichtlich des Mentalen – der je eigenen Selbst- und Weltwahrnehmung sowie des verfolgten Lebensentwurfs – abgesprochen und der objektivierenden neurologischen Technik übertragen wird, so geht es dabei eben nicht nur um eine Verschiebung der Erkenntnishoheit vom lebensweltlichen Subjekt auf die Technik, sondern vielmehr um die Aufhebung menschlichen Selbstseins bzw. die Entmenschlichung des Menschen. Die Diskurse der Lebenswelt, in denen sich Menschen über sich selbst und ihre Rolle im Weltgeschehen verständigen, sind aus neurowissenschaftlicher Perspektive von lächerlicher Begriffsfolklore oder reaktionärer Esoterik durchsetzt, denn die Hirnforschung meint, überkommene Begriffe, auf die wir uns im Rahmen unserer Selbstverständigung notwendig beziehen – wie Ich oder Selbst, Wille und Freiheit, Seele und Gefühl – als leere Worthülsen zu entlarven, deren Verwendung längst geächtet sein sollte, da neurophysiologisch nichts ‚dahinter steckt‘. Dass jedoch zwischen jedem Wort bzw. dessen Bedeutung und der empirischen Sache, die es bezeichnet, eine „Lebensweltvergessenheit, die eine Verdrängung der Bedeutungsdimension des Wirklichen für den Menschen ist“ (, eine)nicht aufzuhebende – onto-logische – Differenz klafft, wird offenbar übersehen. Die naturalistische Reduktion von Subjektivität – des kognitiv-logisch, emotional-voluntativ strukturierten Ichs – auf Hirnphysiologie negiert nicht nur die Begriffe des Mentalen, sondern jeden Begriff, jegliche Rede und jedes Gespräch überhaupt. Sinnhafte Verweisungszusammenhänge, in die wir nur verstehend eintreten können, sind nun mal von grundsätzlich anderer Art als raum-zeitliche Relationen, die sich von einer Außenperspektive her beobachten und messen lassen. Dieser als Dualismus verschrienen Einsicht in die Existenz verschiedener Wirklichkeitssphären verweigert sich die Hirnforschung. Auf die lebensweltlichen Konsequenzen ihrer Forschungsergebnisse hin befragt, scheint seitens der Neurowissenschaften die Ansicht zu bestehen, der Mensch habe nun einzusehen, dass er keinen freien Willen, keine Seele, kein Ich und kein Selbst, sondern nur ein Gehirn hat, das in Zustände geraten kann, die dem Träger des Gehirns die Illusion vermitteln, er sei er selbst – ein fühlendes, wollendes Wesen, das sprechen kann und ‚ich‘ sagt.

Unter Ausblendung ihrer Paradoxie wird die Meinung vertreten, der Mensch müsse nun lernen, mit seinem Gehirn richtig umzugehen. Das Paradoxe dieser Auffassung besteht darin, dass nach neurophilosophischer Lesart nicht der Mensch den angemessenen Umgang mit seinem Gehirn zu lernen hätte, sondern vielmehr das Gehirn – das neurologische Absolute – den Einsatz seines Trägerorganismus‘ effizienter gestalten müsste. Es sind zwei in eigenartiger Weise gegenläufige Tendenzen zu beobachten: Auf der einen Seite wird die postmoderne Depotenzierung des Subjekts radikalisiert, indem der Mensch zum seelen- und willenlosen Naturphänomen erklärt wird. Auf der anderen Seite blühen prometheische Machbarkeitsfantasien, welche die Erkenntnisse der Hirnforschung zur technologischen Steigerung subjektiver Fähigkeiten nutzen wollen. Derartige Wissenschaftsutopien setzen Subjektivität – das unhintergehbare Wesensmoment menschlicher Individuen – als Zustand einer prinzipiell beliebigen materiellen Struktur, die mittels der entsprechenden Technik von unerwünschten Zuständen befreit und in erwünschte Zustände versetzt werden kann. Es geht nicht mehr um Seele, Geist oder Bewusstsein, sondern um psychische, mentale oder Bewusstseinszustände, welche Hirnzustände sind bzw. Zustände eines neuronalen Netzes. Der Mensch erscheint in den Fluchtpunkten dieser Tendenzen der Desubjektivierung und totalen Objektivierung als das vollendete Tier oder die perfekte Maschine. Der menschliche Leib würde dann nur noch als tierischer Körper – als ‚Neuronenwirt‘ – aufgefasst, der technisch zur Produktion von mentalen Zuständen manipuliert und mit anderen Körpern bzw. neuronalen Systemen verschaltet werden kann. Bewusstsein wäre nicht mehr je eigene identitätsstiftende Selbstreferenz, sondern ein lokales Phasenereignis im pulsierenden Netz unmittelbarer Gehirn-zu-Gehirn-Kommunikation, die ohne Sprache und Gesten auskommt.

Die Sehnsucht des Verstehens, das Ringen um Sinn und die Mühen menschlicher Kommunikation – welche selten gelingt und von Missverständnissen durchsetzt das sprechende Individuum allzu oft. Warum aber geschieht dies? Warum erzeugt das Gehirn die Illusion des Menschen, der sich fragt, wer er sei und in seinem Gehirn nach einer Antwort sucht? Warum gibt es überhaupt Gehirne? Die Hirnforschung schützt sich vor dem Durchbrechen solcher metaphysischen Komplikationen, indem sie die Reflexion ihrer Dogmen abbricht, bevor sie ins Absurde führen. Innerhalb der Neurowissenschaft kann so kein Bewusstsein ihrer Grenzen entstehen. Fragen nach Grund und Ziel des Daseins sind angesichts ihrer Unbeantwortbarkeit ‚aus der Sicht des Gehirns‘ nur als neuronale Fehlfunktionen zu erklären. Folgerichtig schließt E. Angehrn: „Wenn das Ringen um Verständnis, in dem die Hermeneutik die conditio humana erkennt, wenn das zwischenmenschliche Gespräch, in dem sie das Höchste der Existenz sieht, durch direkte Gehirnverschaltungen ersetzt werden, wenn die Umständlichkeiten einer Liebeserklärung oder die Mühen des Anhörens eines Vortrags durch maschinelle Vernetzung … ausgeschaltet werden, scheint nur konsequent, den Urheber dieser Mühen … selbst auszuschalten.“ Wird demgegenüber an der Irreduzibilität des Subjekts festgehalten, bedeutet dies nicht seine Absolutsetzung: „Der Mensch ist nicht Meister des Sinns, doch unhintergehbarer Bezugspunkt von Sinn.“.

Vor der durch Kant eingeleiteten ‚kopernikanischen Wende‘ des Denkens, meinte der Mensch, er wisse, wer der ‚Meister des Sinns‘ sei – Gott –, wenn auch dieses Wissen freilich vielmehr verbindliches Glauben war. Der Sinn – das Wort, der Logos – war (bei) Gott und dieser das Subjekt der Wirklichkeit. Alle Überlegungen jedoch, die Gottes Sein rational begründen sollten, die klassischen Gottesbeweise von Aristoteles über Anselm von Canterbury bis hin zu Descartes, Leibniz und Hegel, scheinen ihre Überzeugungskraft verloren zu haben. Kant zeigte, dass die sich auf gesichertes ‚metaphysisches Wissen‘ berufende Überzeugung, dass Gott existiere, unter dem Gesichtspunkt der Rationalität unzulässig ist, da Gott nur ein Gedanke sei, der niemals Gegenstand menschlicher Erfahrung sein könne. Nichtsdestotrotz war für Kant die Annahme einer göttlichen Instanz unzweifelhaft notwendig, da nur durch sie Welt als erfahr- und verstehbare Wirklichkeit – und insofern Wahrheit und Sinn – möglich ist; denn: „Wenn es den Blick Gottes nicht gibt, gibt es keine Wahrheit jenseits unserer subjektiven Perspektiven.“ Diese Einsicht behält ihre Gültigkeit unbeschadet der Tatsache, dass wir von Gott selbst nichts wissen können, denn etwas nicht wissen zu können, bedeutet nicht, dass der Glaube daran falsch ist; vielmehr wird Glaube erst dort möglich, wo es kein Wissen gibt. Und warum Glaube als Weltverhältnis, als Weise der Erschließung von Wirklichkeit, dem des Wissens unterzuordnen sei, wurde noch nirgends angemessen begründet. Freilich ist es unstrittig, dass für die metaphysisch Obdachlosen der Moderne Gott gestorben und wahrer Glaube im religiösen Sinne unerreichbar ist. Der mit der Aufklärung sich durchsetzende Vorrang von Vernunft und Verstand scheint das Einzige zu sein, woran der heutige Mensch sich aufgrund seiner gegenwärtigen Verfasstheit halten kann. Dass jedoch Rationalität keine Zwecke, Ziele oder Werte – keinen Maßstab für das Gute und das Zu-Tuende – setzen kann, hat sich auch unter Wissenschaftlern herumgesprochen. Das wissenschaftliche Wissen, das den Menschen von seinen Nöten befreien sollte, erweist sich als erlösungsuntauglich. Singer schreibt: Inwieweit die rasant zunehmende Vernetzung der Individuen mittels mobiler Telekommunikation und Internet – das permanente ‚Online-Sein‘ – eine Vorstufe der Entgrenzung in Richtung des geschilderten Szenarios darstellt, soll hier nicht diskutiert, sondern der Fantasie des Lesers überlassen werden.

Die Vernünftigkeit eines über sich selbst aufgeklärten Glaubens aufzuzeigen, war ja gerade ‚Kants Projekt‘: Er „musste … das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“. „Dieses Wissen hat uns ungeahnte Macht über unser Biotop und über uns selbst verliehen. … Die Tragik ist nun, dass just das Wissen, das uns in diese verantwortungsvolle Lage gebracht hat, zugleich die Quellen zum Versiegen brachte, aus denen wir bislang glaubten, verlässliche Handlungsmaximen ableiten zu können. Auch hat dieses Wissen unser Vertrauen in unsere Fähigkeit, Gewissheit zu erlangen, nachhaltig erschüttert, und es hat eben dieses Wissen den Beweis erbracht, dass wir vieles von dem, was wir wissen müssten, um verantwortungsvoll zu entscheiden, im Prinzip nicht wissen können. … Noch nie zuvor hat die Menschheit so viel gewusst und so viel gekonnt … und nie zuvor war sie so ratlos oder … sich ihrer Ratlosigkeit und Geworfenheit so bewusst. … Zunächst hat sich die Menschheit, als sie sich ihrer Geworfenheit gewahr wurde, den Göttern anvertraut, dann hat sie versucht, ihr durch Erkenntnis zu entfliehen, und jetzt, wo sie das Ziel zum Greifen nahe wähnt, selbst die Schöpferrolle zu übernehmen, muss sie erkennen, dass ihr hierzu die Weisheit fehlt.“ Wenn nun weniger reflexive Hirnforscher wie Gerhard Roth die Auffassung vertreten, mit naturwissenschaftlicher Exaktheit den Grund der Welt und des menschlichen Daseins als Gehirnfunktion beweisen zu können, so impliziert dies der Sache nach die Auffüllung der göttlichen Leerstelle, die das Signum der Moderne ist, mit dem neuralen Demiurgen namens ‚Gehirn‘. Für Kant wäre ein solcher Gedanke ebenso irrational, wenn nicht schlichtweg lächerlich gewesen, wie die mit wissenschaftlichen Gewissheitsansprüchen vertretenen metaphysischen Dogmen seiner Zeit. Denn auch jenes, von Roth als „reales Gehirn“81 bezeichnete, allem zugrundeliegende absolute Organ ist ebenso ein bloßes Gedankending, ein Noumenon, für dessen Existenz kein Hirnforscher einen Beleg vorweisen kann. Von daher fragt es sich, was für ein eigentümlicher Glaube es ist – der Glaube ans Gehirn –, dem die Hirnforscher, zumal im tieferen Unverständnis ihrer eigenen Gläubigkeit, anhängen. Immerhin scheinen sie jedenfalls noch an etwas zu glauben, das die Wahrheitsfähigkeit ihrer Erkenntnisse verbürgen muss, auch wenn sie sich ihrem Selbstverständnis nach auf reines Wissen berufen. Solcherart gehirngläubige Neurowissenschaftler befinden sich insofern noch nicht auf der theoretischen Höhe des aus der logischen Absurdität ihrer Postulate resultierenden Nihilismus, wie ihn Nietzsche als das Verhältnis des modernen Subjekts zur Welt beschrieb. In der konsequenten Nachfolge Kants hat schließlich Nietzsche prinzipiell in Frage gestellt, was allen traditionellen Gottesbeweisen als zugestanden zugrunde lag: die Verstehbarkeit der Welt: „Wir dürfen nicht meinen, dass die Welt uns ein lesbares Gesicht zuwendet.“82 Nietzsche bezweifelte aus prinzipiellen Gründen die Wahrheitsfähigkeit der Vernunft und damit die Idee von Wahrheit überhaupt; denn Wahrheit kann es nur geben, insofern es „den Blick Gottes“ gibt. Gott aber ist „unter unseren Messern [den ‚Messern‘ der Kritik, des scharfen Verstandes der Aufklärung, d.Verf.] verblutet“. Jene Möglichkeit – an die Kant noch glaubte –, dass es neben den subjektiven, ‚menschengemachten‘ Weltbildern noch etwas anderes gibt – Dinge an sich, d.h. die „Dinge wie Gott sie sieht“ –, besteht für Nietzsche nicht mehr. Die Folge dieser Preisgabe der Wahrheitsfähigkeit – ineins mit der Gottesebenbildlichkeit – des Menschen ist jedoch, dass Derjenige, der mit dem, was er sagt, keinen Wahrheitsanspruch mehr verbindet, überhaupt nichts mehr sagen kann, denn auch die These, es gebe keine Wahrheit, 80 Singer 2002, S. 196-198. Die Einsicht in die ‚fehlende Weisheit‘ des Menschen ist freilich so neu nicht, wie in der von Platon überlieferten Apologie des Sokrates nachzulesen ist.

Ohne den impliziten Wahrheitsanspruch sprechender Wesen ist alles absurd, und damit steht der Mensch als solcher insgesamt in Frage, denn: „Die Personalität des Menschen steht und fällt mit seiner Wahrheitsfähigkeit“. Das Medium, wodurch der Mensch eine Beziehung zur Wahrheit unterhält, ist Erkenntnis. In der evolutionstheoretischen Perspektive der Neurowissenschaften und generell jedes Naturalismus´ – für den die Wahrheitsfrage gerade keine Frage mehr ist – dient Erkenntnis nicht unserer Belehrung über das, was ist, sondern nur der Anpassung an eine feindliche Umwelt und dem Überleben in selbiger. Dass menschliches Leben mehr sein könnte als bloßes Überleben ist für den Naturalisten eine Denkunmöglichkeit. Wenn die wesentlichste menschliche Eigenschaft, welcher der Homo sapiens verdankt, als vorläufig höchste Entwicklungsstufe der Evolution zu gelten, seine Denkfähigkeit ist, so erstaunt es, wie einseitig diese Eigenschaft hinsichtlich ihrer Überlebensdienlichkeit diskutiert wird. Denn neben der Funktion, physische Mängel des Menschen zu kompensieren und technisch-kulturelle Anpassungsleistungen zu ermöglichen, besitzt Denken ein gewaltiges Lebenserschwerungspotential. Weil der Mensch denken kann, macht er sich Gedanken über die Welt und seinen Platz in selbiger. Dem denkenden Menschen kann es passieren, dass er sich fragt, was er in dieser Welt verloren hat, was er da soll und ob es nicht besser sein könnte, gar nicht in der Welt zu sein. Ist es einmal soweit gekommen, dient das Denken keineswegs mehr der besseren Anpassung an die Bedingungen der Umwelt, sondern macht den Menschen vielmehr zum „Tier, das nicht passt“. Die Erfahrung des Nicht-Hineinpassens, der existenziellen Fremdheit in der Welt muss – gute? – Gründe haben, so meint – oder hofft – der Mensch. Die Suche nach guten Gründen für das Leben, nach dem, worauf es ankommt und wofür es sich lohnt, in der Welt zu bleiben, adelt den Menschen und erhebt sein Dasein über den tierischen Kampf ums bloße Überleben. Was daraus folgt, wenn eine evolutionsbiologistische Auffassung menschlichen Lebens, nach der es nur Überleben, aber keine verbindlichen Maßstäbe eines guten Lebens gibt, zum allgemeinen menschlichen Selbstverständnis wird, kann der aufmerksame Zeitgenosse an der Signatur unseres Alltags ablesen.

Der Nihilismus, den Nietzsche noch ante portas verortete, ist inzwischen ständiger Gast des „letzten Menschen“ – des „verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann“ und angesichts verblassender Erinnerungen an die Größe des Menschen verständnislos fragt: „’Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?‘ – so fragt der letzte Mensch und blinzelt. Genau dies ist Nietzsches These: „Wer sagt denn, dass wir nicht im Absurden leben? Zwar verwickeln wir uns damit in Widersprüche, aber so ist es nun einmal … Wir müssen lernen, ohne Wahrheit zu leben.“ Die einzig verbleibende Frage ist dann, „mit welcher Lüge man am besten lebt.“ (Spaemann). Die Folge davon ist Nihilismus – Beliebigkeit, Verfall und Re-Barbarisierung. Wie folgende exemplarische Zitate belegen: „Aus neurobiologischer Sicht … [sind] auch die höheren Konnotationen von Bewusstsein, die wir mit unseren Konzepten von Freiheit, Identität und Verantwortlichkeit verbinden, Produkt eines evolutionären Prozesses“. Und: „Neugier, der Drang, uns und die Welt … zu verstehen … ist … eine Verhaltensdisposition, die sich im Laufe der biologischen Evolution herausgebildet hat, weil sie dem Überleben dient.“ (Singer 2002). Die Frage, inwiefern die Neurowissenschaften überlebensdienlich für das Menschengeschlecht sind, wurde aber bisher noch von keinem Hirnforscher diskutiert.

Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten. ‚Wir haben das Glück erfunden‘ – sagen die letzten Menschen und blinzeln. Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme. Krankwerden und Mißtrauen-haben gilt ihnen als sündhaft: man geht achtsam einher. Ein Thor, der noch über Steine oder Menschen stolpert! Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich: Beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich. Kein Hirt und Eine Heerde! Jeder will das Gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig in’s Irrenhaus. ‚Ehemals war alle Welt irre‘ – sagen die Feinsten und blinzeln. Man ist klug und weiss Alles, was geschehn ist: so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald – sonst verdirbt es den Magen. Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit. ‚Wir haben das Glück erfunden‘ – sagen die letzten Menschen und blinzeln.“